2019年12月8日,武汉华南海鲜市场的一位患者因持续发热、咳嗽和呼吸困难入院,成为新型冠状病毒肺炎的首个官方病例。五天后、其妻子在无海鲜市场接触史的情况下同样入院,揭示了病毒隐蔽的人际传播特性。2020年1月1日市场紧急关闭、1月2日确诊41例,此时沉浸在春节喜庆中的城市尚未察觉,一场全球性瘟疫已悄然启动。影片以时间轴为脉络,追踪早期预警缺失与公共卫生应急机制的短板、通过一线医护访谈与流行病学数据,还原疫情初期从局部爆发到失控的关键节点。

病毒入侵机制是本片的科学核心。新型冠状病毒与SARS病毒共享ACE2受体、影片利用分子动画直观展示病毒刺突蛋白如何与人体黏膜细胞结合——口腔、鼻腔等暴露区域的黏膜成为感染门户。生物学实验片段解析了病毒复制过程,对比COVID-19与MERS、流感病毒的基因差异,解释了其高传染性的结构基础。这一章节不仅提供硬核知识,更引导观众理解防疫措施的科学依据:口罩如何阻断飞沫、洗手为何能破坏病毒包膜。

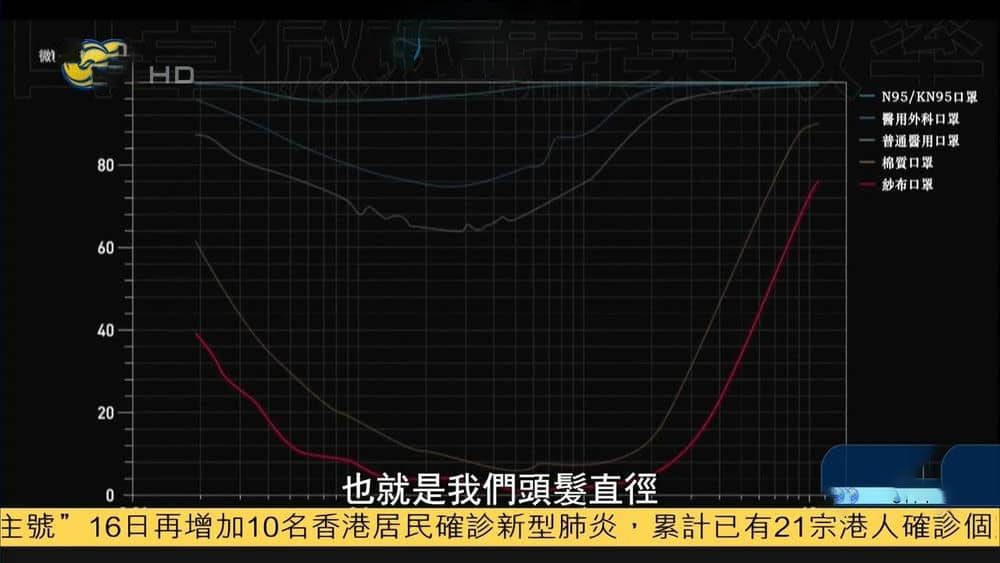

传播动力学部分通过高速摄影与流体模拟呈现震撼视觉。一个喷嚏喷射超万粒飞沫,最远达8米;咳嗽释放上千颗粒子、扩散6米;平静说话每分钟产生500粒微粒。镜头捕捉0.34秒内的飞沫轨迹:绿色大颗粒10秒沉降,红色微滴蒸发为”气溶胶核”,裹挟病毒蛋白悬浮数小时。荧光实验进一步证实电梯按钮、门把手等表面的病毒存活风险。影片由此延伸至人类文明史中传染病的阴影——从黑死病到1918大流感,揭示隔离传染源、阻断传播链的永恒抗疫逻辑。

结尾升华至生态哲学维度、质问灾难根源:是病毒变异的偶然,还是人类口腹之欲打破自然平衡的必然惩罚?跨学科视角融合分子生物学、社会行为学与环境伦理学、呼吁重建与野生动物的界限。影片不满足于记录悲剧,更致力于唤醒对生命共同体的敬畏——每一次对生态的贪婪索求,都可能埋下下一次瘟疫的种子。

资源下载

资源信息

片名别名:无

季数:第一季

集数:全1集

导演:张宏伟

出品方:凤凰卫视

发行时间:2020年

分辨率:720P

字幕信息:中文字幕

文件大小:未知大小

文件格式:MKV/MP4

下载类型:网盘

内容目录

第1集,本集以2019年12月武汉首例患者为起点,追踪其妻子五天后感染入院的流行病学链条,揭示病毒人传人的早期证据。随着华南海鲜市场关闭与确诊病例激增、动态地图可视化疫情扩散路径,结合疾控专家深度访谈、复盘”封城”决策的科学依据与伦理困境——如何在经济停滞与生命保障间权衡。镜头深入实验室,展现病毒分离培养过程:科研人员对比COVID-19和SARS的基因序列,通过冷冻电镜成像解析刺突蛋白结构,阐明ACE2受体结合机制如何使口腔黏膜成为感染突破口。

中段聚焦传播途径实证研究。高速摄影机捕捉喷嚏产生的飞沫云、流体力学模型模拟不同环境下的颗粒运动:密闭空间内,小于5微米的气溶胶可悬浮数小时、穿透普通口罩;开放环境中,风向与湿度显著改变传播范围。荧光示踪实验揭露电梯按钮、地铁扶手等物体表面的病毒残留风险,量化接触传播的概率。这些发现不仅解释超级传播事件,也为社交距离政策提供数据支撑——例如1米间距可减少90%的大飞沫暴露。

终章回溯历史上的瘟疫应对。档案影像重现14世纪黑死病隔离区与1918年大流感时的口罩令、提炼”早发现、早隔离”的共性教训。病毒学家指出,尽管医疗技术进化、但全球化与都市化加剧了传播效率。影片以武汉方舱医院实景收尾:病床间悬挂的鼓励标语与医护疲惫的面容,诠释人类对抗无形威胁的韧性。最终提问直指根源:野生动物市场的监管漏洞是否成为病毒跨物种跳板?呼吁从个体防护到系统改革的多层级防御体系。

视频预览截图

(图片为视频预览截图,资源为视频格式)

本文链接:https://www.wzjhw.com/humanity/society/life-pangs-super-virus-season1/,转载请注明出处。

评论0